人文历史

五尺道始建于秦朝,现残存长约350米,道宽5尺,每级尺阶宽窄高矮不等。从关河东岸上缘三曲而至摩崖,路面留有马蹄痕数十个。五尺道,自秦以来,就是滇川的必经要冲。北起宜宾、南至曲靖,途经盐津、大关、昭通、鲁甸、宣威等县,唐樊绰《蛮书》称之谓“石门道”。

沿途发现古代酒杯、道路。

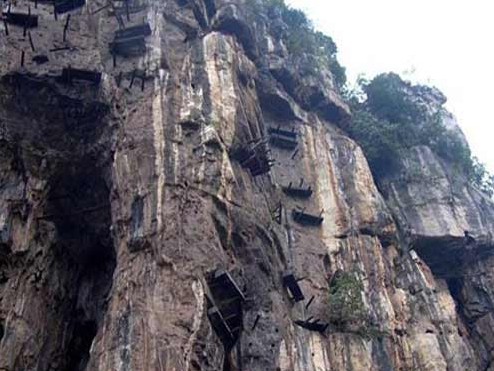

上捡到的古代钱币,宜宾县横江镇外的古道、筠连县巡司古镇的关楼,云南盐津的古栈道等,了解到古人采用堆积薪柴、纵火烧石,炙热后再浇以冷水的办法,使岩石热胀冷缩出现裂纹,再以锤錾等工具,开拓而上,开山凿崖,修筑了连接川滇道路的艰辛。

该路面宽仅五尺,故称为“五尺道”。

据称,“秦修‘五尺道’说法由来已久”,通过考察,“五尺道”应是一条道路而不是行政区划。

其理由是,沿途发现这条线路前后贯通,遗迹众多。且符合古代山区道路设计选线。

该道路基本沿南广河、关河、朱堤江等河谷修建,一些古道遗迹留存山腰,上面是悬崖,下面是河谷,是古人趋易避难,修建的连接川滇通道。

加之秦代没有设行政区划为“道”的历史记载,据发现的许多道路题刻等又早于唐代。

可以说“五尺道”是中国古代山区道路工程量最大的一条道路,距今已有2000多年历史,是与秦长城、阿房宫、始皇陵、灵渠、直道、驰道并列的秦朝“七大工程”。

由于该古道全长1000多公里,大都建在崇山峻岭之中、悬崖峭壁之上。

“五尺道”和万里长城一样古老。

特色

当时吸引巴蜀人到西南夷地区的一项重要贸易是“僰僮”贩卖。“僰僮”出自僰道县,因而僰道县成为蜀贾贩卖“僰僮”的主要地区和通商贸易地。从蜀到僰道的道路早已经存在,到汉代称为“僰青衣道”:由蜀出发,沿着青衣江水而下,经过夹江至乐山,又循岷江而下至僰道。青衣道至宜宾后分途:一为南夷道,即从僰道继续南行至夜郎(今贵州安顺)地区,再往南可至今广东南海;另一条接着秦代修筑的五尺道,通往滇池地区。汉武帝时唐蒙又“凿石开阁,以通南中”,将五尺道加以整修扩建,形成由僰道南下,过石门(今云南盐津豆沙关)到朱提,然后经由味县,到达滇池地区的官道。又因为这条道路以朱提枢纽,故又称为朱提道。五尺道经由的地区山高水险,道路十分艰险,当时行人说其道“盘蛇七曲;盘羊、乌栊,气与天通”。

沿途发现古代酒杯、道路。

上捡到的古代钱币,宜宾县横江镇外的古道、筠连县巡司古镇的关楼,云南盐津的古栈道等,了解到古人采用堆积薪柴、纵火烧石,炙热后再浇以冷水的办法,使岩石热胀冷缩出现裂纹,再以锤錾等工具,开拓而上,开山凿崖,修筑了连接川滇道路的艰辛。

该道路基本沿南广河、关河、朱堤江等河谷修建,一些古道遗迹留存山腰,上面是悬崖,下面是河谷,是古人趋易避难,修建的连接川滇通道。

加之秦代没有设行政区划为“道”的历史记载,据发现的许多道路题刻等又早于唐代。可以说“五尺道”是中国古代山区道路工程量最大的一条道路,距今已有2000多年历史,是与秦长城、阿房宫、始皇陵、灵渠、直道、驰道并列的秦朝“七大工程”。

由于该古道全长1000多公里,大都建在崇山峻岭之中、悬崖峭壁之上。

“五尺道”和万里长城一样古老。